Suche

Kategorien

Getaggte Artikel

Impressum

Max-Planck-Ring 6d

98693 Ilmenau

Tel./Fax: +49 3677 691929

info@fem.tu-ilmenau.de

www.fem.tu-ilmenau.de

Vertretungs-

berechtigter Vorstand:

Vorsitzender:

Johannes Nothmann

Stellvertretende Vorsitzende:

Jule Büttner

Schatzmeister:

Hannes Waldschmidt

Stellvertretender Schatzmeister:

Sebastian Speitel

Registergericht:

Amtsgericht Ilmenau

Registernummer: 120483

Datenschutzerklärung

Verwaltung des Blogs

Tuesday, 11. December 2012

MySQL- und PostgreSQL-Backup per SSH leichtgemacht...

Unzählige Tipps & Tricks kursieren im Internet, wie man denn am besten von einem Server auf dem man SSH-Zugriff einen Dump einer MySQL-Datenbank erstellt. Spätestens wenn man dies regelmäßig tun will kommt man an ein paar vernünftig strukturieren Skriptzeilen nicht vorbei.

Ein ähnliches Problem stellte sich bei der Erneuerung der Infrastruktur unseres Webhostings. Wir haben einen Backup-Server, der sich das Daten-Backup nächtlich vom Webserver abholt. Doch wie macht man nun am besten die Dumps von einem der MySQL-Master-Systeme? Da diese in einem internenen Management-Netz stehen hätte man natürlich einfach nativ mit einem MySQL oder PostgreSQL-Client vom Backupserver darauf zugreifen können, hätte sich dann aber trotzdem was skripten müssen, dass keinen kompletten Dump, sondern einzelne Dumps der Datenbanken erstellt. Letztere waren die Bedingung ans Restore - wenn jemand seine einzelne Datenbank restauriert haben möchte ist ein kompletter Dump mit mehreren Gigabyte nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ![]() Und die Clients wollte man auch nicht zwingend auf dem Backupserver...

Und die Clients wollte man auch nicht zwingend auf dem Backupserver...

Nach anfänglich 2 getrennten Skripten für MySQL und PostgreSQL wurde irgendwann der Entschluss gefasst, dass jetzt mal ordentlich zu machen. Entstanden ist daraus sql-ssh-backup - mittlerweile in Version 1.8 - ein Tool um komfortabel MySQL- oder PostgreSQL-Dumps per SSH zu erstellen. Dabei verwenden wir die auf den zu sichernden Systemen vorhandenen Datenbank-Tools (mysqldump, pgdump) und leiten die Daten gesichert auf den Backupserver. Diese werden anschließend grundlegend geprüft und bei Bedarf gepackt. Im Laufe der Zeit hat dann die ein oder andere Erweiterung noch Einzug gehalten und für neue Ideen, Patches oder Fehlerberichte sind wir immer offen. Diese kann man gern an webserver@fem.tu-ilmenau.de senden.

Die Features in der Übersicht:

- Dump für MySQL und PostgreSQL via SSH

- benötigt kein MySQL/PostgreSQL auf dem Backup-Server

- sichere Übertragung/Nutzung der Datenbank-Zugangsdaten möglich

- Einzel- oder Gesamtsicherung aller Datenbanken

- Sicherung einzelner Datenbanken

- Kompression der Dumps mit bzip2/xz (MySQL) oder PosgreSQL-Dump-Format möglich

- mehrere Backups täglich möglich (Verzeichnisstruktur enthält dann Uhrzeit)

- automatische Bereinigung von alten Backups

Das unter der GPL-2 lizensierte Skript steht im FeM-Subversion zur Verfügung:

http://subversion.fem.tu-ilmenau.de/repository/fem-overlay/trunk/app-backup/sql-ssh-backup/files/

Und für die Freunde eines "Copy'n'Paste"-HowTo gibt es eine ausführliche Anleitung in unserem Wiki, die auch erklärt, wie der Backup-Nutzer angelegt wird und welche Datenbank-Rechte er benötigt:

http://wiki.fem.tu-ilmenau.de/public/technik/howto/sql-ssh-backup

Viel Spaß damit.

Friday, 31. August 2012

Einmal mit ProPhiS arbeiten

Motivierte FeMies haben es geschafft! Eine neue Funkstrecke verbindet die neu errichteten Studentenwohnungen an der Professor-Philippow-Straße (ProPhiS) mit dem Fem-Net.

Bevor wir die Funkstrecke in Betrieb nehmen konnten, mussten viele technische als auch bürokratische Hürden überwunden werden.

Es war quasi ein Hürdenlaufen gegen den Zeitplan des Bauunternehmens.

Und wir sind an der ein oder anderen Hürde hängen geblieben und somit haben wir kein olympisches Gold holen können.

Doch alles der Reihe nach.

Als letztes Jahr mit dem Bau des ersten Gebäudes begonnen wurde, war für uns relativ schnell klar, dass wir diese Wohnheime mit an unser Netz anbinden wollen.

Die Nähe zum Campus und somit auch zum FeM-Net war zu verlockend.

Wir haben daher versucht, das auch dem Bauträger schmackhaft zu machen. Leider war die Kontaktaufnahme nicht von Erfolg gekrönt.

Kurz vor Beginn des Wintersemesters wurde dann auch noch der Parkplatz oberhalb des Haus N neu gepflastert. Wir haben mehr als nur einmal mit dem Gedanken gespielt, diese Situation zu nutzen und zumindest Leerrohr zu verlegen, bevor die Asphaltdecke auf die neu verlegten Fernwärmerohre gezogen wird.

Aber wir haben zu lange überlegt und somit ist das Porjekt bei uns zunächst eingeschlafen.

Die ersten Studenten kamen auf uns zu und wollten wissen, ob wir Ihnen Zugang zum FeM-Net ermöglichen können. Während wir noch über diese Anfrage nachdachten, haben jene Studenten ihre Hausverwaltung gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzen um dieser Anfrage eine offzielle Form zu geben.

Bei den ersten Gesprächen konnten wir uns recht schnell auf die grundlegenden Projektpunkte einigen. Nun musste unsere Idee noch mit dem Rechenzentrum und der Universitätsleitung geklärt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt, waren die neuen Wohnheime noch keine offiziellen Gebäude des Campus und somit durften wir diese laut Kooperationsvertrag mit dem RZ nicht ohne weiteres verkabeln. Diese politische Hürde konnte in Gesprächen mit RZ und Rektor schnell ausgeräumt werden und dem Projekt stand nun nichts mehr im Weg.

Technik:

Das Projekt WLAN hatte für die neu gefundenen begeisterten FeMies zwei Testgeräte parat und somit konnten wir sofort loslegen. Es handelt sich um zwei RouterStation PRO von Ubiquiti, die über mehrere Abende mit verschiedenen Anordnungen und Konfigurationen getestet wurden. Mit Datenverlusten mussten wir auch kämpfen, also immer brav Sicherungskopien bereit halten ![]()

Wir hatten dabei viel Spaß und speziell die jungen FeM-Techniker haben von den alten Hasen viel gelernt, was nicht heißt, dass auch diesen immer wieder neue Probleme die Köpfe rauchen lassen.

Irgendwann war die Software fertig. Wieder einen Schritt geschafft.

Hardware basteln gehört natürlich auch dazu! Also wurde die empfindliche Hardware in Frischehalteboxen eingepackt, denn diese geben ein gutes Gehäuse für WLAN-APs ab. Schnell noch einige Löcher gebort, ein über USB getrieben Lüfter eingebaut und das luftdurchlässige "Case" Marke Eigenbau war perfekt.

Zum Anbringen der APs kamen wir erstmal nicht....

Anbringen der APs:

Das Anbringen der APs war der dritte Versuch in diesem olympischen Spiel, der zum Glück auch mit Bestmarke gültig war!

... Leider hatten wir bei unserer Planung vergessen, dass wir mit zwei Löcher in der Wand, um den AP an der Wand des Block N zu befestigen – was sich am Ende als unnötig heraus stellte – die Bausubstanz eines Neubaublockes zerstören würden.

Geplante Anbindung an das Fem-Net: 1. Juli.2012

Tatsächliche Anbindung: 26. Juli 2012

Zwei strategisch platzierten Access Points. 6 motivierte FeM-Techniker. 2 StuWe Mitarbeiter

Es ist der 26. Juli, 14 Uhr. Die Mittagssonne scheint und blendet uns, als wir das Dach von Block N betreten. Sowohl die FeM, als auch das Studentenwerk sind vor Ort, um die "Baumaßnahmen" zu koordinieren.

Wow, das ilmenauer Wetter war gut zu uns, viel zu gut. Schweiß war bei der Hitze auf dem Dach garantiert. Eine Hitze auf dem Dach. Zum Glück existiert ein Funkmast mit entsprechender Verkabelung. Diese führt vom Betriebsraum aufs Dach, perfekte Bedingungen, da keine weiteren Bohrungen nötig waren.

Bis jetzt sind die APs trotz des wechselhaftem Ilmenauer Wetters weder geschmolzen noch abgesoffen. Leider können wir keine Temperaturwerte messen, da die entsprechende Sensoren nicht zum funktionieren gebracht werden konnten.

Zwar handelt es sich bei der WLAN-Anbindung der ProPhiS um eine temporäre Lösung, um die Bewohnern ans FeM-Net anzubinden solange noch kein Glasfaserkabel verlegt wurde, jedoch bietet sich für uns die Chance unsere APs endlich unter realen Bedienungen zu testen.

Mit einem Glasfaserkabel, welches verraussichtlich für Ende Sommersemester 2012 (die Baufreigaben von der Stadt und dem Dezernat für Gebäude und Technik liegen uns nun vor) geplant ist, wird die nutzbare Bandbreite natürlich um einiges besser.

Dieses Projekt hat uns aber viel Aufschluss über den Aufbau von Funkstrecken und dem zukünftigen WLAN-Projekt für den Campus gegeben.

Mit anderen Worten: Wir haben vieles gelernt...

Weitere Details finden Nutzer des FeM-Net im vereinseigenen Wiki [http://wiki.fem.tu-ilmenau.de/technik/projekte/prophi]. Alle anderen Interessierten können sich gern per Mail an die Projekt-Mailingliste (projekt-wlan@fem.tu-ilmenau.de) wenden.

FeM verbindet!

Saturday, 25. February 2012

Die WLAN Wolke braut sich zusammen...

technik@fem.tu-ilmenau.de

Donnerstags in ungeraden Wochen

20:30 im FeM-Office

(Haus L, Keller 6d)

Zwei Jahre arbeiten wir nun schon am FeM-WLAN und ihr fragt euch sicherlich, wann ihr es endlich nutzen könnt.

Nun, wir waren nicht untätig, aber die verfügbare Technik erschien uns für unseren Zweck als noch nicht geeignet.

So haben wir in der Zeit zwei kommerzielle Komplettsysteme anhand von Teststellungen evaluiert und verworfen. Außerdem wurden vier weitere Systeme mit Standardhardware aber eigener, angepasster Software (Selbstbaulösung) evaluiert sowie die Verwaltungssoftware auf einen neues Fundament gestellt und für den Betrieb des FeM-WLANs vorbereitet. Bei den kommerziellen Systemen waren Bugs, fehlende Features und mangelnde Stabilität ausschlaggebend, bei unseren Selbstbaulösungen Performanzprobleme.

Aktuell arbeiten wir mit Freescale P1020E-WLAN Geräten und speziell angepasstem OpenWRT. Diese Geräte lieferten in ersten Tests eine zufriedenstellende Geschwindigkeit, bieten hervorragende Linux–Unterstützung und zehn Jahre Verfügbarkeitsgarantie. Ich bin zuversichtlich, dass wir damit im kommenden Sommersemester den ersten Block mit WLAN versorgen können.

Wednesday, 13. April 2011

Neuer Akku fürs Promise

Man baut sie sich selbst. So geschehen bei dem Li-Ion-Akku eines unsere M500i von Promise.

Das Gerät beschwerte sich schon seit einger Zeit über einen leeren Akku. Leider sind die verwendeten Zellen vom Typ ICR18650-22B von Samsung nicht so einfach zu bekommen. Doch ein fertig konfektionieter Pack mit diesen Zellen war verfügbar.

Die Zellen im original Akku sind parallel geschalten und somit liefert der Pack 3,7 V bei 4400 mAh. Der gekaufte Pack enthielt aber in Reihe geschaltene Zellen. Also musste dieser etwas umgebaut werden. Das geht recht einfach, weil die Zellen im Pack mit aufgeschweißten Blechstreifen verbunden sind. Diese Blechstreifen lassen sich wesentlich einfacher verlöten als die nackten Zellen und somit stellt diese Bearbeitung weniger thermischen Stress für die Zellen dar.

Nachdem man den Originalakku von seiner Hülle befreit hat sieht man dessen Lade und Überwachungselektronik.

Da beim neuen Pack soetwas nicht enthalten ist sollte diese tunlichst erhalten werden und beim neuen Pack wieder mit eingesetzt werden.

Die neuen Zellen wurden also neu verlötet und mittels Iso-Band fixiert. Etwas Iso-Band dient auch der zusätzlichen Isolierung an den Polkappen.

Die Akku-Elektronik wurde mit 2 Litzen versehen, die dann an den Akkupack gelötet werden.

Der Neue Akkupack trägt nun die alte Ladeelektronik huckepack. Genauso wie beim alten Pack.

Zum Schluß noch Schrumpfschlauch drum und der Pack ist bereit, wieder in das Gerät eingesetzt zu werden.

Er ist etwas dicker durch die Isolierscheiben an den Polen und den neuen etwas dickwandigeren Schrumpfschlauch. Aber er passt mit sanfter Gewalt in seine Halterrung.

Das Promise beschwert sich nun nichtmehr über einen leeren Akkupack.

Friday, 21. January 2011

Promise VTrak M500i wieder in Takt bringen...

Da die Daten auf einem der älteren M500i (Baujahr 2005) sowieso vernichtet und das Gerät als iSTUFF-Archiv eingebunden werden sollte, bot es sich an, das Gerät gleich mit der neuesten Firmware zu versehen. Eines Abends begab es sich also, dass man genau dieses erfolglos versuchte. Das eigentliche Firmware-Upgrade war zwar von Erfolg gekrönt, den anstehenden Reboot überlebte das Gerät aber nicht und beschwerte sich fortan, dass seine RTC-Batterie leer wäre. In diesem Zustand ist eine weitere Nutzung des Gerätes nicht möglich da es sich weigert den Bootvorgang fortzusetzen.

Warning: Real Time Clock battery power is low

Power down and check RTC/NVRAM battery module.

IBL_RAM>

Nicht so schlimm, diese Knopfzelle wird man ja sicherlich einfach tauschen können. Dachten wir uns zumindest.

Also fix den Promise-Support angeschrieben, wo man die denn findet und wie man das Problem löst. Die Antwort kam prompt und die entsprechenden Teile des Promise waren schnell zerlegt. Nur die beschriebene Knopfzelle war nicht so einfach zu finden. Also lieber nochmal Support angeschrieben bevor Ello die Platine komplett zerlegt

Der Support hat sich offensichtlich getäuscht und uns Informationen über das M610i zukommen lassen (nicht weiter tragisch, kann man sicher in Zukunft mal gebrauchen). Laut zweiter Antwort besitzt das M500i eine Knopfzelle (CR1632 in einer Batteriekappe (DS9034PCX)), welche die RTC versorgt. Da das Gerät End-of-Life und außerhalb der Garantie ist, erfolgt der Austausch auf eigene Gefahr. Gesagt, zerlegt, Batterie bestellt, getauscht. Ergebnis: Keine Verbesserung

Also nochmal fix mit dem Support geschrieben und anschließend telefoniert. Ergebnis: Man vermutet, dass der Controller (auf dem die RTC sitzt) defekt ist. Ersatzteile dafür sind nach Promise-eigener Recherche nicht mehr zu bekommen und man würde den Controller auch nur ungern tauschen wollen - es gibt neue Modellreihen, die besser sind, weniger fehleranfällig usw. Promise Deutschland unterbreitete uns daraufhin ein durchaus faires Angebot, wenn wir das M500i gegen ein neues Modell (M610i) "tauschen".

Da unsere Erfahrungen in den letzten Jahren allerdings nicht sonderlich gut waren (von dieser leeren Batterie/defekten RTC über spontane Reboots bis zum kompletten Datenverlust war so ziemlich alles vertreten) würde die Mehrheit der Techniker dem sowieso nicht zustimmen. Und Ello war auch noch nicht so richtig zufrieden mit der Lösung. Also wurde der Controller nochmal erneut zerlegt, der genaue Typ von dem RTC-Chip (DS1556WP-120) aufgeschrieben und ein passendes Ersatzteil (DS1556WP-120+, ROHS) besorgt.

Als die Postfrau endlich zweimal klingelte, ging es ab in die Werkstatt, der Chip wurde gewechselt und der Controller zusammen mit der Tauschbatterie aus dem ersten Versuch wieder komplettiert. Stefan hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, das gute Stück auf den Berg ins Medienlabor 2 zu tragen, reinzustecken und das Gerät einzuschalten.

Tata... Es bootete zwar nicht gleich völlig problemlos, weil ihm sämtliche zeitlichen Zusammenhänge verloren gegangen waren. Nachdem wir das Promise zurück ins Jahr 2011 geholt haben, verrichtet es aber wieder froher Dinge seinen Dienst. Mal sehen wie lange

Wednesday, 20. October 2010

Experimentelles Fernsehn via DVB-T

Am 26.10.2010 startet die FeM e.V. nach langer Vorbereitungszeit das experimentelle Fernsehen via DVB-T. Schon zu Events wie der ISWISION 2007 und ISWISION 2009 sammelten wir Erfahrung mit DVB-T und der dazugehörigen Sende-Technik. Zahlreiche Ideen aus dem Bereich des "etwas anderen Fernsehens" und das Interesse an Sender und Technik ermutigte uns einen DVB-T Sender als Plattform für experimentelles Fernsehen aufzubauen. Während der Planung eines dauerhaften Senders ergab sich die Möglichkeit den Sender auf dem neuen Sendeturm des Fraunhofer IIS zu installieren. Der Standort "Am Vogelherd" ist besonders gut geeignet für solch einen Sender. Von hier kann man mit sehr kleiner Sendeleistung eine hohe Reichweite erreichen und ganz Ilmenau "ausleuchten".

Die Datenströme werden am Turm in einen ASI-Strom gewandelt und mit Hilfe des Kompaktsenders der Firma PLISCH an die Sendeantennen auf dem Turm weitergegeben. Die maximale Leistung des Verstärkers liegt bei 100W wir nutzen aber nur 32 Watt da nicht mehr von unserer Sende-Lizenz abgedeckt wird. Aber schon mit dieser Leistung ist der Empfang unseres experimentellen Fernsehens in Ilmenau möglich. Ob unser Signal auf Kanal 26 auch in den Wohnstuben empfangen werden kann, wissen wir noch nicht, aber wir werden es testen.

Die Eröffnungsfeier wird am 26.10.2010 um 16 Uhr am Sendeturm stattfinden. Der HSF und iSTUFF werden dieses Ereignis live übertragen, bei dem der berühmte "Rote Knopf" den Sender in Betrieb nehmen wird. Danach sind alle Gäste zu Bratwurst und Glühwein eingeladen und können den Turm und die Sendetechnik Vor-Ort erleben. Wir freuen uns auf zahlreiche Fragen und reges Interesse rund um den Turm und die Technik.

Friday, 6. August 2010

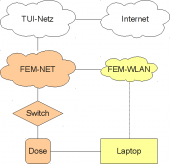

Radius mit LDAP und Gruppen

Auch auf dem Campus gibt es verschiedene WLANs und noch immer sind einige WLANs von Vereinen und anderen Organisationen mit einem Passwort gesichert, welches allen Teilnehmern bekannt sein muss (shared secret). Soll ein Teilnehmer ausgeschlossen werden oder dieses Passwort geändert, müssen alle neuen Teilnehmer informiert werden. Außerdem lässt sich nur schlecht nachvollziehen, wer das Netz wann genutzt hat. Dies ließe sich jedoch vermeiden, indem diese auf WPA2-Enterprise umgestellt würde. Ein wichtiger Schritt dabei ist die Einrichtung eines Radius-Servers, über den die WLAN-Nutzer authentifiziert werden können. |

Was soll erreicht werden:

- Anbindung an zentrales Login (LDAP),

- Zugriffssteuerung über Gruppen,

- verschlüsselte Kommunikation zwischen Laptop und Radius-Server.

Was ist schon da:

- zentraler LDAP-Server für Benutzer (posixAccount) und Gruppen (posixGroup mit memberUid),

- Proxy-Login zum Abrufen der Benutzerdaten,

- AccessPoint mit WPA2-Enterprise und Radius-Unterstützung,

- sonstige Netzinfrastruktur.

| Am einfachsten installiert man nun auf einem Linux-Server Freeradius (2.1.8 ) (mit LDAP- und EAP-Unterstützung). Unter Ubuntu Lucid sind dies die Pakete freeradius und freeradius-ldap. Es müssten nun folgende Änderungen an der Standardkonfiguration vorgenommen werden. Angegeben sind nur die Veränderungen, d.h. alle anderen Zeilen bleiben unverändert in den Dateien erhalten. |

# /etc/freeradius/modules/ldap

ldap {

server = "127.0.0.1" # IP des LDAP Servers

identity = "cn=proxy,..." # Proxy-Nutzer

password = "..." # Passwort des Proxy-Nutzers

basedn = "dn=base" # Suchbasis des LDAP

filter = "(uid=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name}})"

base_filter = "(objectclass=posixAccount)" # nur posixAccount Nutzer (keine Windows-Machinen)

groupname_attribute = cn

groupmembership_filter = (&(objectClass=posixGroup)(memberUid=%{Stripped-User-Name:-%{User-Name}}))

}

# /etc/freeradius/sites-enabled/default

authorize {

#files

#unix

eap {

ok = return

}

ldap

}

authenticate {

Auth-Type LDAP {

ldap

if (LDAP-Group == "wireless") {

noop

}

else {

reject

}

}

eap

}

post-proxy {

eap

}

# /etc/freeradius/sites-enabled/inner-tunnel

authorize {

#files

#unix

ldap

}

authenticate {

Auth-Type LDAP {

ldap

if (LDAP-Group == "wireless") {

noop

}

else {

reject

}

}

}

In /etc/freeradius/certs müssen Serverzertifikate hinterlegt werden (die Dateinamen stehen in der eap.conf),

diese können beispielsweise mit OpenSSL erstellt werden (Anleitung: http://sial.org/howto/openssl/self-signed/).

Weiterhin müssen noch die APs (hier im Subnetz 192.168.0.0/16) eingetragen werden:

# /etc/freeradius/clients.conf

client localhost {

ipaddr = 127.0.0.1

secret = ganzGeheim

}

client 192.168.0.0/16 { # Subnetz der APs

secret = ganzganzgeheim

shortname = accesspoints

}

.

Nun kann man den Freeradiusserver starten und am AccessPoint dessen IP und das secret einstellen.

Um Nutzern den Zugang zum WLAN zu gewähren, müssen diese sich in der Gruppe wireless befinden und einen WPA2-Enterprise fähigen Clienten benutzen. Linux-Distributionen bringen diese normalerweise mit, unter Windows funktionieren SecureW2 oder wpa_supplicant.

Zum Testen und zur Fehlersuche des Radiusservers sollte Freeradius im Debug-Modus gestartet (freeradius -Xxx),

sehr nützlich sind dabei die Tools radtest und eapol_test. Dabei ist radtest im freeradius-Paket enthalten und

selbstdokumentierend, die Verwendung von eapol_test wird auf http://deployingradius.com/scripts/eapol_test/ beschrieben.

Tuesday, 12. January 2010

Die Funkwolke kommt...

technik@fem.tu-ilmenau.de

Donnerstags in ungeraden Wochen

20:30 im FeM-Office

(Haus L, Keller 6d)

Es ist sicherlich den Wenigsten verborgen geblieben, dass sich auf dem Campus immer mehr WLAN-fähige Geräte tummeln. Was liegt es da näher, als das Funknetz auch nach Zuhause ins Studentenwohnheim zu holen. Leider ist in den wenigsten Blöcken TUI-WLAN erreichbar, sodass viele Studenten auf kostenpflichtige Zusatzhardware angewiesen sind.

Das soll sich jetzt ändern.

Das FeM-Technikteam plant, die Wohnheime mit hochwertigem FeM-WLAN zu versorgen. Jedes FeM-Mitglied kann dieses dann zusätzlich zum kabelgebundenen Anschluss verwenden, auch dann, wenn er beispielsweise bei Freunden in einem anderen Wohnheimblock zu Besuch ist.

Wir brauchen also Helfer für...

- Entwurf

- Verkablung

- Montage

- Programmierung

- Tests

- Fehlersuche

Verkabelung  | Hardwaremontage | Hardwaretests | Programmierung  | Fehlersuche  |

Dabei gibts

Erfolgserlebnisse zu sammeln | Arbeit im motiviertem Team |

Ihr könnt also unter anderem

- die Hardware auf Herz und Nieren testen um die Beste auszuwählen,

- eine moderen Weboberfläche für die Zugangsverwaltung entwickeln und

- günstige Antennenstandorte ausmessen.

Thursday, 1. October 2009

Synchronisieren könnte soooo einfach sein ...

... denn es gibt ja wie bei vielem Anderen auch standardisierte Protokolle. Leider existieren für die meisten Aufgaben entweder eine große Auswahl unterschiedlichster Standards oder jeder spricht so ein Bisschen seinen eigenen Dialekt.

Ein gutes Beispiel für den letzteren Fall ist das Protokoll SyncML zur Synchronisierung von Kalender-, Kontakt und ähnlichen Daten. Auch die von FeM benutzte Webmail- und Groupware-Lösung Horde bietet dafür eine Schnittstelle an. Einem Backup seines externen Gedächtnisses in Form seines Mobiltelefons oder PDAs stünde von dieser Seite nichts im Weg.

So weit so gut. Leider ist die Auswahl an Clients für derartige Geräte nicht sonderlich groß. Die größte Verbreitung in dieser Geräteklasse hat der Client von Funambol. Aber wie bei Monopolisten üblich, spricht auch dieser seinen eigenen Dialekt und funktioniert out-of-the-box nur mit dem Haus-eigenen SyncML-Server.

Grund hierfür ist die Abfrage einer im Standard nicht vorgesehenen Tabelle 'configuration'. Existiert diese nicht, bricht der Client ohne genaue Fehlermeldung ab. Interessant hierbei ist, dass anscheinend in der aktuellen Version gar keine benötigte Daten in der Tabelle ablegtund sie auch nur bei der ersten Verbindung abfragt werden.

Leider stößt man auf der Suche nach einer Lösung sowohl beim Hersteller des Clients als auch dem Horde-Projekt auf taube Ohren.

Es gibt jedoch verschiedene Workarounds:

Die einfachste Lösung besteht in der Benutzung einer älteren Client-Version vor Version 7. Einfach, aber sicherlich nicht wünschenswert.

Alternativ sieht die von Horde vorgeschlagene Lösung zuerst eine Synchronisierung gegen eine ältere Horde-Version vor, gefolgt von einem anschließenden Ändern des Servers in der Registry. Leider hat man meistens keinen solchen Server zur Hand und auch das ändern von Registry-Einträgen ist eher als Ausnahme zu empfehlen.

Oder man folgt dem Vorschlag von Pascal Gienger und gaukelt dem Clienten einfach vor er könne Daten in dieser Tabelle schreiben.

Da auch bei FeM die ersten beiden Möglichkeiten praktisch nur schwer umsetzbar sind, wurde kurzerhand letztere Lösung umgesetzt. Auf das sich jemand Neues eine weitere "praktische Erweiterung" zu einem existierenden Standard ausdenkt ![]() .

.

"Synchronisieren könnte soooo einfach sein ..." vollständig lesen

Tuesday, 15. September 2009

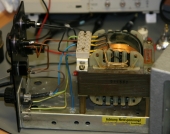

Getrennt leben wir glücklicher

Unser Trenntrafo stand schon lange "nackig" in der Werkstatt herum. Eigentlich ist er recht praktisch, da er 230V zur Verfügung stellt, die nicht mit dem normalen Stromnetz verbunden und auch nicht geerdet sind. Beinahe eine perfekte Trennung — daher heißt er wohl auch so. Allerdings wurde er kaum genutzt, da es doch recht fummelig war, für jedes Gerät mit normalem Stecker dort Drähte heranzumontieren, die passend mit dem Trafo verbunden sind. Zudem mußte man ihn jedesmal ausstecken, da kein Schalter daran war, und mußte vorsichtig sein, denn die Primärseite ist auch bei einem Trenntrafo nicht ohne. Aber wenn man das alle beachtet hat, kann man die Kontakte der Sekundärseite berühren, ohne einen Schlag zu bekommen — zumindest, solange man es vermeidet, beide Kontakte gleichzeitig anzugrapschen.

Der Wunsch nach einem Gehäuse mit Schalter und praktischen Anschlüssen wurde daher wieder laut. Ich war der Meinung, daß ich ein passendes Kästchen daheim hätte, aber das habe ich nicht wiederfinden können. Allerdings fand sich auf dem Unischrott ein passendes Gehäuse von einem alten Meßgerät.

Gehäusemodifikation

Das gefundene Gehäuse war sogar sehr passend. Zwei Sicherungen vorgesehen, ordentliche Zugentlastung für das Netzkabel, ein Loch für einen Schalter. Sogar eine Glimmlampe zur Betriebsanzeige war dabei. Außerdem war es voller verbogener seltsamer Dinge. Die mußten erst einmal herausoperiert werden. Innen an der Wand war noch eine Befestigung, auf der Teile der defekten Apparatur saßen. Diese mußte ausgesägt werden, damit der Trafo genügend Platz im Gehäuse finden konnte. Das ausgesägte Metallobjekt mit dreieckiger Grundfläche und Metallstelzen wurde auch gleich als Modell für den neuen Office-Tisch umgewidmet.

Bei einer Bestandsaufnahme nach der Entkernung zeigt sich: Der Schlitten, der in den Schienen auf der Frontplatte eingeschoben werden kann, paßt sogar mit Trenntrafo ins Gehäuse. Und die Federleiste, mit der sie in der Front einrastet, sollte für 230V durchaus ausreichend dimensioniert sein. Hingegen braucht man den Kühlwasseranschluß und die zwei Anschlüsse, die mit "Ausgang" und "Speicher" beschriftet waren, eher nicht.

Kurzerhand wurden die alten Beschriftungen schwarz übermalt (bei künstlichem Licht sieht man sie allerdings noch durchschimmern) und Aufkleber neue Beschriftung angebracht. Dabei wurde auch gleich noch ein neuer Schalter eingebaut, der bei anderer Gelegenheit auf dem Unischrott gefunden wurde. Nun ist es ein Kippschalter, vorher war es offenbar ein Drehschalter. Egal, Hauptsache, es funktioniert.

Nun wurde noch eine Frontplatte gebaut. Diese soll aus einem isolierenden Material bestehen, da bei einem Trenntrafo eine Erdung der Sekundärseite zu vermeiden ist. Und da die Buchsen direkt im Material sitzen, kann man nicht einfach beklebtes Metall verwenden — auch wenn das vielleicht berührungssicher wäre. Da keine hinreichend großen Pertinaxplatten vorhanden waren, blieb als Alternative nur ein Spanplattenrest. Passend zurechtgesägt, Löcher zum Anschrauben und für die beiden Buchsen gebohrt und oben Platz für eine zukünftige Einbau-Steckdose gelassen. Schon sind die Gehäusemodifikationen abgeschlossen.

Einbau

In die Frontplatte wurden nun die Buchsen eingesetzt. Das Gegenstück zur Federleiste am Schlitten wurde mit einem Blech passend montiert. Dort wurden nun noch zwei Litzen angelötet, die mit Krimpösen an den Buchsen angeschraubt werden können. Für Wartungsarbeiten kann man so leicht den Schlitten nach hinten entfernen, indem man die vier Schrauben auf der Rückseite löst. Bei der Front sind es ebenfalls vier Schrauben, danach müssen noch die beiden Ösen losgeschraubt werden. Man kann also mit wenig Aufwand an beide Seiten heran.

Der Trafo wurde auf Schlitten, der mit der Gehäuserückseite verbunden ist, geschraubt. Die rechte Seite (vorn im Bild) wurde zur Primärseite auserkoren, da dort der Stromanschluß und der Schalter sind. Diese Teile wurden dann mit den braunen Drähten verbunden und auf der linken Seite des Trafos — dort ist die Trafo-Primärseite — angeschlossen. Der Null-Leiter wurde dort ebenfalls direkt angeschraubt. Der Schutzleiter macht einen Umweg über das Gehäuse.

Weiter ging es mit der Sekundärseite. Der blaue Draht, der ganz vorn am Trafo angeschlossen ist, verschwindet durch ein Loch auf die Unterseite des Schlittens. Dort wird er zur Federleiste an der Front geführt und ist dort verlötet. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein schwarzer Draht, der über die linke Sicherung ebenfalls mit dem Trafo verbunden ist. Damit ist auch der Sekundärkreis geschlossen und die Verdrahtung somit abgeschlossen.

Das Typenschild stimmt damit wohl nicht mehr so ganz.

Neue Frontplatte

Die alte Frontplatte war ziemlich häßlich, zumal sie beim Aussägen stellenweise zersplittert war. Besonders gerade waren die Schnitte auch nicht, was aber teilweise an der ungeeigneten Säge gelegen hat. War aber keine bessere Säge da.

Am Wochenende habe ich daher die Gelegenheit genutzt und daheim auf der heimischen Kreischsäge Kreissäge ein schönes Buchenbrett zurechtgesägt. Für die Schlitze zwischen Frontplatte und Gehäuse habe ich zudem einige Sperrholzstreifen zurechtgesägt.

Weiter ging es in Ilmenau. Im Bereich der Abstandhalter mußten in die Sperrholzstreifen ein paar Aussparungen gefeilt werden, damit sie nicht aufsaßen. Die Frontplatte erhielt dann auch ihre Bohrungen für die Schrauben, die Buchsen und eine vorgesehene Betriebsanzeige. Mit einer Lochsäge wurde eine Aussparung für die Steckdose geschaffen. Dabei kam noch einmal die alte Frontplatte zum Einsatz, um ausprobieren zu können, ob die Steckdose hineinpaßt und wie es aussieht. Nach dem erfolgreichen Test wurde das Loch dann auch in die Buchenholzplatte übertragen.

Dabei konnte man sehr schön erkennen, daß Spanplatten beim Zersägen deutlich mehr splittern als Buche. Dafür tut sich dort die Säge aber merklich schwerer und wird sehr heiß. Stellenweise ist die Lochwand doch sehr dunkel, ein wenig Rauch stiegt beim Bohren ebenfalls auf.

Danach wurden die Teile noch ein wenig mit Schleifpapier bearbeitet. Nachdem das geschafft war, wurde alles mit Holzleim zusammengeklebt und mit einem Gewicht — dem Trenntrafo — beschwert. Dann mußte es erst einmal ein wenig trocknen.

Als der Leim dann schon relativ fest war, wurde das Holz erst einmal blau angestrichen. Das sieht auf den Fotos sogar besser aus als in natura, da die Farbe in der angebrochenen Packung schon ein wenig klumpig geworden war. Nach zweimaliger Bemalung sah es recht brauchbar aus.

Die Steckdose wurde dann mit gelochten Blechstreifen in der passenden Tiefe im Bohrloch montiert. Auch die beiden Buchsen wurden in ihren Löchern versenkt, Drähte von der Steckdose zu den Buchsen gezogen und die Blende der Steckdose aufgeschraubt Damit war die Frontplatte fertig. Jetzt noch die Ösen des Gehäuses passend auf die Buchsen schrauben und mit vier Schrauben auf die Abstandhalter setzen — geschafft!

Komischerweise sieht das Gehäuse nun ein wenig nach einem überdimensionalen Linksys-Router aus. Aber vielleicht ändert sich das, wenn es endlich fertig ist.

Die Zukunft

Da beim Originalgehäuse weder die Frontplatte noch das Seitenteil auffindbar waren, soll letzteres durch ein passende zurechtgeschnittenes Blech ersetzt werden. Dafür soll ein ausgedientes PC-Gehäuse herhalten.

Auf der anderen Seite befindet sich ein kleines Loch, wo vorher eine Optik eingebaut war. Da dort keine guten Voraussetzungen für eine Verschraubung gegeben sind, ist angedacht, dort ein Blech aufzukleben und mit einem schönen Aufkleber sowohl zu kaschieren als auch zu fixieren.

Im Originalgehäuse war hinten eine Glimmlampe als Betriebsanzeige, die leider beim Test ihr Leben ausgehaucht hat. In dieses Loch und in die Aussparung in der neuen Front sollen LED-Betriebsanzeigen eingebaut werden. Hinten für den Primärkreis, vorn für den Sekundärkreis.

In die Schraubenlöcher der Frontplatte sollen demnächst noch passende Lochkappen aus Schränken eingesetzt werden. Bei diversen Schränken im Office und im Konferenzraum wurden nicht alle Kappen verbraucht, vermutlich finden sich ein paar in der richtige Größe. Diese werden dann mit blauem Sprühlack überzogen und nach dem Trocknen eingesetzt.